Alors que nos écrans sont saturés de rêves préfabriqués et d’idées prêtes à l’emploi, Karine Mazel met en lumière le lien profond des contes merveilleux à notre capacité de penser. Préserver et transmettre ces nourritures d’imaginaires est pour elle un enjeu de civilisation.

L’imaginaire est un organe vital, on ne le sait pas assez. On ne peut pas vivre sans imaginer, c’est une activité réflexe du corps au même titre que respirer ou battre des paupières, on n’y pense pas, ça se fait. On passe le plus clair de notre « temps de cerveau disponible » à imaginer. On rêvasse et on invente des scénarios à tout propos. On se souvient, on réinvente le passé et on anticipe l’avenir. On le prévoit, on l’organise avant de se diriger vers lui. Toute pensée et toute action s’étayent sur notre capacité d’imagination qui est une fonction du corps. L’imaginaire a donc besoin comme les autres organes, d’être nourri pour nous maintenir en vie. Les fictions que nous lisons, voyons en images ou entendons, en sont des nourritures immatérielles qui, une fois digérées, nous constituent. Elles conditionnent notre pensée, notre manière d’agir et d’être au monde. Ce processus invisible, intime et silencieux n’échappe ni aux GAFAM ni aux publicitaires, ni aux influenceurs, ni aux États. Prendre le contrôle du petit cinéma intérieur qui met les femmes et les hommes en mouvement, qui les fait cliquer, liker, acheter et voter, les intéresse beaucoup. Or nous savons que si nous mangeons trop gras et trop sucré (trop de produits transformés), nous perdons l’équilibre et la santé. Qu’en est-il donc des nourritures d’imaginaires mises à disposition sur le marché ?

Comme la junk food a inondé les super- marchés dans les années 80, les junk-fictions saturent nos écrans,de vidéos nombrilistes, de fictions standardisées et de productions dystopiques. Elles rajoutent toujours plus de gras, de sel et de sucre, soit : du réel, du vrai, de l’émotionnel et du sensationnel. Plus on est jeune et plus on apprécie ces nourritures addictives à faible valeur nutritive. On en avale à longueur de journée, on n’a plus de temps pour rêvasser et peu à peu, nos imaginaires se carencent. C’est une forme de bio-pouvoir qui, en prenant le contrôle de nos imaginaires, voudrait stériliser notre capacité critique et nous réifier pour disposer de nous, corps et âme.

Dans les années 80, en plein boom de la junk-food, les premiers producteurs bio sont apparus. Je me souviens du mépris goguenard envers ces post-soixantehuitards. Des ricanements et des airs supérieurs jetés à la face de ces attardés incapables de s’adapter à la modernité, figés dans un passé et des traditions dépassés. Depuis le mépris s’est renversé : fini la junk-food, il faut manger bio, sain, être vegan (ou a minima végétarien), aller au marché et cuisiner.

Aujourd’hui, en plein boom de la junk fiction, la pratique orale des contes, des mythes, des légendes et des épopées refait surface. Mais à moins d’être revus et corrigés selon les normes de notre époque, c’est-à-dire transformés en belles histoires moralisantes et normatives pour les enfants ou en héroïque fantasy cinématographiée, ils sont regardés de haut, voire méprisés. Les contes avec leurs lointains royaumes, leurs princes et leurs princesses, sont accusés d’être ringards, sexistes, obscurantistes et délétères, on voudrait les faire taire. Comment en est-on venu à ne faire de ces poèmes collectifs à haute valeur nutritive, qu’une lecture sociale au premier degré ?

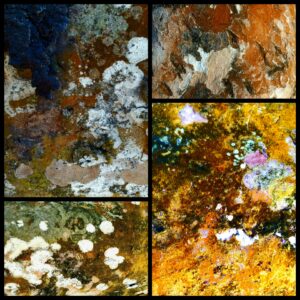

Et si ce « lointain royaume », qui hérisse tant les modernes, dérangeait nos imaginaires emprunts de morale chrétienne, de psychologie positive et de pensée orientale mal digérée ? Si ce lointain royaume hors-normes était celui de l’archaïque refoulé en chacun de nous ? Dans ce royaume, le passé, le présent et l’avenir se confondent. Les règnes animal, végétal, humain, minéral, se mélangent. Rien n’est ce que l’on croit, ni ce que l’on voit, l’image est toujours en abîme ; sensorielle, intellectuelle, corporelle, et plurielle. Les limites entre le dedans et le dehors, le masculin et le féminin, entre le bien et le mal, entre le jeune et le vieux, entre le drôle et le cruel s’effacent. L’archaïque c’est le vivant, l’élan vital, avant l’éducation, avant la norme et la morale. C’est brut, primaire et brutal. C’est puissant, premier, indécent, ça veut sans raison, ni questions. C’est pas civilisé, pas policé, pas normé, c’est de la pulsion. Ça échappe, ça déborde, ça envahit. Alors on le censure, on le cache, on l’interdit, on le refoule.Et sans nous en rendre compte, persuadés d’être progressistes ou féministes, nous sombrons dans un puritanisme qui pense régler leurs comptes à toutes les pulsions de destruction et de domination par la censure. N’est-ce pas aussi quand on est choqué, dérangé ou pas d’accord qu’on apprend à penser et à argumenter ? Une enseignante a retiré l’album des Trois Petits Cochons de sa bibliothèque parce qu’il y avait des musulmans dans sa classe. D’autres voudraient interdire tous les contes où l’on prononce le nom de Dieu, parce que ce n’est pas laïc, et on polémique sur La Belle au bois dormant, parce que le prince embrasse la princesse sans lui demander la permission. La Jeune Fille aux mains coupées sera- t-elle interdite par SOS femme battue, et Jean de l’Ours condamné pour incitation à la zoophilie ? Perséphone enlevée par son oncle Hadès, les nymphes prises de forces par Zeus, ces récits sont-ils le simple reflet d’un monde où les hommes disposaient du corps des femmes sans retenue ou une apologie du viol ? La misogynie olympienne n’est-elle pas une opportunité fertile d’indignation, d’analyse et de pensée ? Si tous les contenus sont orientés ou censurés, quel espace va t-il rester pour exercer notre sens critique ? Enfin, pourquoi analysons-nous ces récits comme des séries ou des faits divers? Serions-nous collectivement atteints de cécité symbolique ?

Dans les contes merveilleux, les personnages féminins et masculins sont : abandonnés, enlevés, séquestrés, affamés, dévorés, éviscérés, démembrés, mutilés, empoisonnés, manipulés, trompés, méprisés, torturés, désavoués et puis ça se résout à la fin… Ce n’est pas un happy-end hollywoodien et encore moins un triomphe des forces du bien sur celles du mal, c’est une résolution au sens musical. Ça demande un effort aux adultes pétris de pensée positive de com- prendre que c’est pas pour de vrai, qu’il n’y a dans ces histoires ni morale, ni psychologie, ni modèle social. Ça demande un effort à l’être humain contemporain d’accepter d’être fécondé par l’informe, l’infâme, l’indécent, l’insaisissable, l’irreprésentable, l’en-deça du langage. C’est pourquoi, à mon sens, une part de notre époque les méprise ou les condamne, comme elle méprise, condamne et cherche à contrôler cette part d’elle-même.

Les contes merveilleux désobéissent au réel et ils ont une fonction d’éveil plutôt que d’éducation. Ils échappent à toute analyse, interprétation et compréhension univoque, totalisante et universelle. Ils sont le contraire de l’explicite, du fast-food, du prêt-à-penser, à normer et à rêver, chers à notre époque. Ils ne veulent rien dire, ils ne sont ni utiles ni efficaces, ils sont nécessaires. Tissés des mêmes fils que les rêves, ils convoquent, sans les résoudre, des énigmes intimes et collectives. Ils sont comme les pommes bio sur les étals des supermarchés ; terreuses, pas lisses, pas calibrées, ni attirantes. Ils font pâle figure à côté des pommes rondes et luisantes de l’industrie médiatico-culturelle. Ils sont pourtant savoureux et nourriciers, pas de risque de s’empoisonner. Mais il faut faire un pas de côté pour les entendre, traverser le miroir des apparences, et faire silence. Il faut décoller le nez de nos écrans, allumer notre curiosité et prendre le temps de prêter l’oreille à un autre être humain qui raconte. Un être humain qui laisse au conte sa rugosité, qui ne cherche pas à l’expliquer et s’abstienne de juger ou d’infléchir le récit à l’aune d’une lecture psychologique ou moralisante. Mon propos n’est pas de revenir aux veillées du temps passé ou de se nourrir exclusivement de littératures orales anciennes, mais de préserver la biodiversité des littératures et d’agrandir notre regard sur les contes merveilleux.

Je m’interroge par ailleurs sur les conséquences d’une atrophie collective de la capacité d’imagination et de symbolisation. En effet, bien que ces termes soient souvent opposés, porter atteinte à la capacité de représentation, c’est porter atteinte à la capacité de penser. Voici, pour étayer cette affirmation, une petite histoire qui montre la manière dont l’une et l’autre se développent conjointement, coopèrent et engendrent la parole:

Nous venons tous et toutes d’un monde sans manque ni douleur, un monde tiède et sans pesanteur. Nous venons d’un ventre comblant et protecteur. Puis, un jour, il faut venir au monde. Arrachés à cette plénitude, nous sentons pour la première fois le poids de notre corps, l’air saccage nos poumons, le froid nous enserre, la lumière déchire nos paupières, le bruit perfore nos oreilles. Et dans nos entrailles, la faim répand son venin, alors nous hurlons. Ce n’est pas une décision, le corps se contracte et hurle, sans intention. Ce cri n’est pas adressé, il n’espère, ni n’attend rien. Il est une décharge qui soulage, un réflexe pour la survie. Or si le corps reste sur place, les cris, eux, traversent l’espace et atteignent cet autre dont nous dépendons. Et, quand il ou elle arrive enfin, la douleur cède grâce à ses soins. Nous nous endormons épuisés, soulagés et rassasiés. Mais au réveil les vipères sont revenues, alors le corps crie à nouveau et l’autre revient. À force de répétitions, nous faisons le lien entre nos cris, la venue de cet autre et la satisfaction de nos besoins.

C’est là notre première activité d’analyse et de pensée, le « cri décharge » devient alors une parole adressée (quelque chose en nous s’en souvient quand nous allons manifester/ crier dans les rues pour obtenir ce qui est hors de notre portée). Confrontés au vide, à l’attente anxieuse et à la douleur du corps, nous apprenons à imaginer ce qui nous manque et qui tarde à arriver, nous le faisons exister en images pour en supporter l’absence. C’est ainsi que nous avons appris à supporter la frustration, la privation et le manque, en recourant à l’imagination, à l’analyse et à la déduction. Au fil du temps, le chaos sensoriel et émotionnel qui nous assiégeait a pris forme dans la parole. Les mots ont remplacé les cris et donné une forme abstraite aux éprouvés corporels. Or les mots ne sont pas les choses, ils en sont une représentation. Cela implique une opération de symbolisation, c’est-à-dire d’imagination et d’abstraction à la source de toute pensée. Plus nous avons de mots à notre disposition, plus nous pouvons connaître, puis dire finement qui nous sommes et ce que nous voulons, et moins nous recourons à la violence (voir à ce sujet le film de Mike Judge et Etan Cohen, Idiocracy).

TISSÉS DES MÊMES FILS QUE LES RÊVES, LES CONTES MERVEILLEUX CONVOQUENT, SANS LES RÉSOUDRE, DES ÉNIGMES INTIMES ET COLLECTIVES

Sans la capacité à organiser et inscrire nos émotions et nos pensées dans une parole ; verbale, corporelle, et/ou artistique, confrontés au vide existentiel, à la souffrance ou à la frustration, l’agir-décharge prend le dessus comme au jour de notre naissance et nous entrons dans la violence. Or les contes de tradition orale, en traduisant nos émotions, sensations et questions existentielles en récits, stimulent cette capacité. La réalité, l’imaginaire et le symbolique y sont en outre clairement distingués, ce qui met le lecteur ou l’auditeur en sécurité psychique, en dépit de la cruauté de certaines situations décrites. En outre, l’art du conteur, en privilégiant les oreilles aux yeux et les mots aux images montrées, invite à une opération magique : transformer une parole incarnée dans le présent, en images mentales et en éprouvés uniques pour chacun. Il y a en effet toujours un vide, un manque fécond dans la parole ; le conteur dit « il était une fois un arbre » et même si l’arbre est décrit avec précision, chacun s’en fait une image unique. Le mot n’étant pas la chose, la langue du conteur est comme la navette d’un tissage qui crée des images-sens à partir des sons. C’est pour l’auditeur une expérience à la fois littéraire, sensorielle, musicale, émotionnelle et intellectuelle.

On sait en psychologie que l’équilibre psychique d’une personne repose en partie sur la circulation entre le processus primaire : l’archaïque, le sensoriel, le pulsionnel, et le processus secondaire : la pensée et les émotions organisées dans un langage construit et adapté au le réel. Or les contes de tradition orale nous font faire des allers-retours permanents entre ces deux processus.

Imaginer, penser et parler sont donc des activités du corps indissociables et interdépendantes au fondement de notre humanité. C’est pourquoi je défends qu’il y a un enjeu de civilisation dans toutes les formes de partage poétique et artistique et dans la pratique collective de la narration orale des contes traditionnels avec des enfants mais aussi des adolescents et des adultes.

C’est ce qui m’a poussée à écrire la causerie contée, Tu Parles, Charles ! dont l’objectif est d’agrandir notre regard sur les contes merveilleux et de réfléchir sur la place du symbolique dans le contemporain.

Octobre 2022 / LA GRANDE OREILLE N°87